未来への提言 環境建築推進への期待

技術研究所報 No. 32, 2018

芝浦工業大学

秋元 孝之

はじめに

一昔前までは「省エネ」というと何だかやっかいだということで目の敵にされてきたこともあったが、今では人間に対して優しく、また地球環境に対しても十分に配慮した環境制御計画が重要であることは言を俟たない。パリ協定において日本が提出した約束草案の実現のためには、民生部門で2030年までに約4割削減することが求められるため、更なる住宅・建築物の省エネ化の促進が必要となるわけだ。2018年7月には、第5次エネルギー基本計画が閣議決定され、2030年、2050年を見据えた新たなエネルギー政策の方向性として、脱炭素化に向けたあらゆる可能性を追求することが示されている。ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)も大きな話題だ。

ZEBのロードマップ検討と

その後の動向

民生部門は最終エネルギー消費の3割を占め、他部門に比べ増加が顕著であることから、徹底的な省エネルギーの推進が我が国にとって喫緊の課題となっている。また、東日本大震災における電力需給の逼迫や国際情勢の変化によるエネルギー価格の不安定化等を受けて、エネルギー・セキュリティーの観点から、住宅や建築物のエネルギー自給(自立)の必要性が強く認識された。これらの目標達成に向けたロードマップを作成すべく、ZEBの現状と課題、並びにそれに対する対応の方向性の検証・検討を実施することを目的として国の委員会が発足し、そこではZEBの定義についても議論されてきた。ZEBとは、快適な室内環境を保ちながら、高断熱化・日射遮蔽、自然エネルギー利用、高効率設備により、できる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、年間で消費する建築物のエネルギー量が大幅に削減されている建築物のことである。以前は、一部の先進的な事業者では、ZEB建築物をPRしているものの、各社の定義が異なることから、需要家からみて比較・評価が困難になっていた。一方、用途や規模等の物理的な制約により、現実味がない定義・目標設定は、業界関係者のモチベーション低下を招く可能性もあった。また、設計段階、運用段階のどちらで評価するのか、どの設備が対象になるのか、高層・規模が大きい建築物では、屋根に太陽光発電をたくさん載せても、厳密なZEBの実現が困難ではないか、等々の疑問が呈されていた。

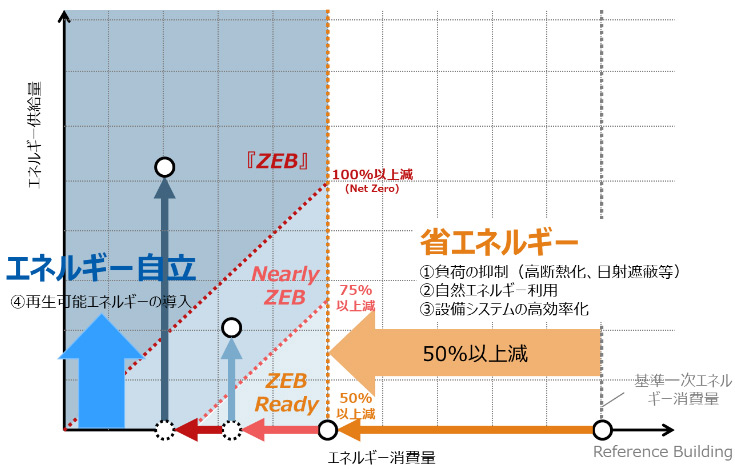

図1にZEBチャートを示す。ZEBの達成度によって、省エネ基準より50%以上削減された場合をZEB Readyと設定し、正味で75%以上省エネを達成したものをNearly ZEB、正味で100%以上省エネを達成したものを『ZEB』としている。

(経済産業省資料)

ZEBの更なる認知度向上・ノウハウ浸透を目指すための設計ガイドラインが作成され、現在、事務所編、老人ホーム・福祉ホーム編、スーパーマーケット編が公開されている。ZEB設計ガイドラインや自社が有するZEBや省エネ建築物を設計するための技術や設計知見を活用して、一般に向けて広くZEB実現に向けた相談窓口を有し、業務支援(建築設計、設備設計、設計施工、省エネ設計、コンサルティング等)を行い、その活動を公表する「ZEBプランナー制度」や、自らのZEB普及目標やZEB導入計画、ZEB導入実績を一般に公表する先導的建築物のオーナーである「ZEBリーディング・オーナー制度」の運用がスタートしている。

戸建住宅ZEHから

集合住宅ZEHへ

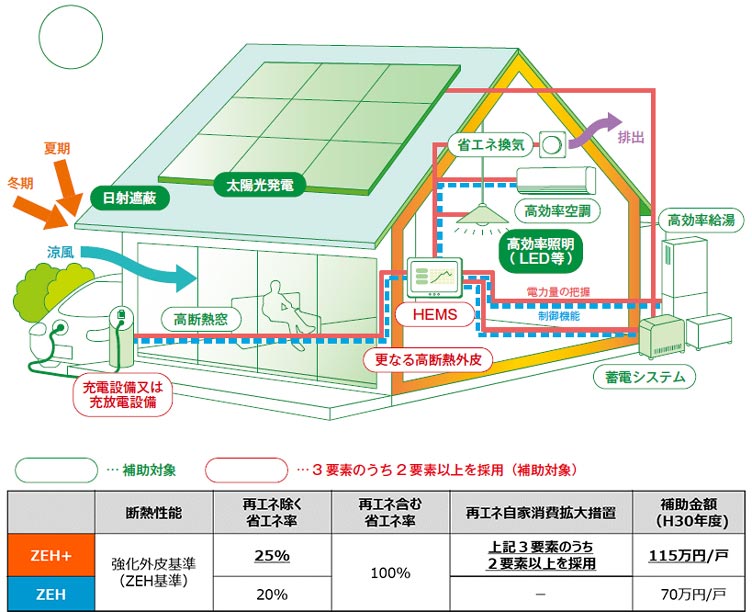

(経済産業省資料)

一方、ZEHについても国の委員会が発足し、そこで躯体の高断熱化と設備の高効率化により、省エネ基準よりも20%以上の省エネをZEH基準として設定し、正味で75%省エネを達成したものをNearly ZEH、正味で100%省エネを達成したものを『ZEH』としている。戸建住宅においては従来のZEHに加えて、住宅のさらなるエネルギー消費量削減と再生可能エネルギーの利用拡大を目指したZEH+(ゼッチ・プラス)や、分譲建売住宅のプロジェクトも新たにZEH支援制度の補助対象となることになった。図2にZEH+の定義を示す。

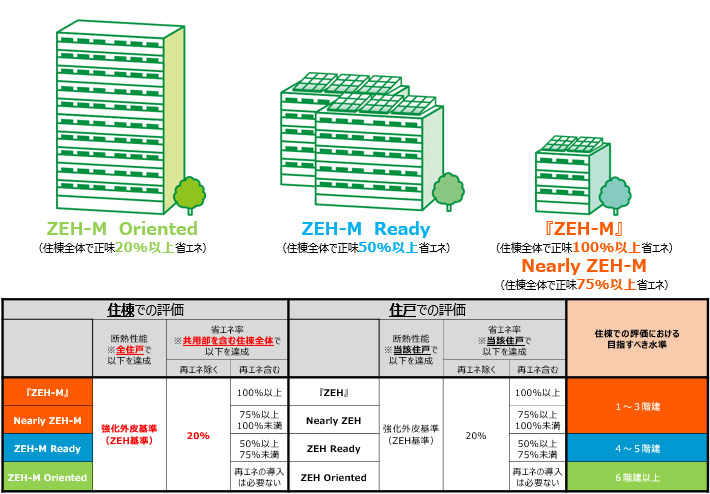

ZEHは省エネ・省CO2という特性に加えて、健康・快適でかつ安全・安心な性能をもっている。その更なる進展に大きな期待がかかる。現在、ZEH化に関わる更なる課題として、①ZEHビルダー事業者の更なる登録拡大の必要性や、②固定価格買取制度に基づく買取価格の逓減、低日射地域又は多雪地域に該当し、ZEHとするのに十分な発電電力量が得られない地域(北海道、東北地方、北陸地方、山陰地方等)や市街地における狭小地等、太陽光発電設備の導入に適した屋根面積に制限が生じている地域(首都圏等)における対応などの太陽光発電設備の導入の課題、③台風が頻繁に発生する等の気象条件や塩害が理由で、対策に追加のコストがかかる地域(沖縄県等)における対応などがある。また、④集合住宅におけるZEHのあり方やその普及施策が挙げられる。非住宅のZEBにおける課題と同様であるが、集合住宅では、延面積と屋上面積の比率の関係上、太陽光発電パネルの設置容量が十分に確保しづらいという特徴がある。また、一言で集合住宅といっても低層・中層・高層・超高層という規模の違いや、分譲・賃貸という形態、専有部と共用部や住戸と住棟の考え方など詳細な検討が必要となる。集合住宅の特に高層住宅においては、太陽光発電パネルを設置するための屋上面積等が限られることから、物理的にZEHの実現が困難なケースが想定される。既往の事例・計画を見ると、一定の条件下においては、延床面積と屋上面積の関係上、3階建の住宅であればネット・ゼロ(『ZEH』)が、5階建の住宅であればNearly ZEH(75%省エネ)が可能であることが示されている。さらに特に中高層以上の住宅において、太陽光発電の架台が高価であったり、太陽光発電の設置により屋上面の防水加工に手間を要したりする等により、現状では普及が進んでいない。また、建築物の高さ制限の観点からパネルの設置角度が抑制され、最も発電効率がよい角度で設置できないケースも想定される。例えば、理想の設置角度は約30度である一方、約5度とせざるを得ない等の事象が起こる。屋上に設置される太陽光発電の水平投影面積が、建築面積の1/8超の場合、建築基準法上の最高高さに太陽光発電分も含まれ、高さ制限の対象になる。ただし、地方公共団体によっては独自の規定を設けている可能性もある。将来的に、屋上設置型以外での太陽光発電パネルが普及すれば、再生可能エネルギー量は増加する余地があるが、壁面設置型や手すり設置型は、設置費用や発電効率、光害、強度等についてまだ難しい面がある。外皮の更なる高断熱化、省エネの更なる深堀に係る課題として、近年の新築集合住宅では、ペアガラス(都心部ではLow-Eペアガラス。一部防音が必要なところは二重窓)は標準仕様になっており、追加的な断熱材の付加や高断熱サッシ等の導入により、省エネ率20~30%は達成可能との意見がある。一方で、屋上階・角住戸、ピロティ直上住戸等は外皮の断熱性能の確保が比較的困難となる。超高層住宅については、耐風圧対応の観点から導入可能な高断熱サッシ(樹脂、アルミ樹脂複合等)のラインナップが限定的であり、コストとの見合いから高断熱サッシが導入されないケースも想定される。また、防火地域等に建築される集合住宅については、耐風圧と同様、防耐火にも対応した高断熱サッシが限定的という課題がある。設備面について、床暖房のニーズが少なからず存在する一方で、現行のエネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)では、高い省エネ性能の評価が得られにくいことも想定される。そこで、集合住宅のZEHに関しては、入居者や事業者の販促の観点から、“住棟”でのZEH、“住戸”でのZEHを定義に含めることとした。また、“住戸”と“住棟”のZEH評価は、独立して行うものとするが、評価結果が混同しないよう、住棟ZEHを別名称(ZEH-M、ゼッチ・マンション)とする。住棟全体での高断熱化や高い省エネの追及や、BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System:建築物省エネルギー性能表示制度)の評価方法との連動性を考慮し、住棟ZEHの評価は下記の通りとすることとした。

- 強化外皮基準:共用部除く、全ての住戸を対象とする。ピロティ直上の妻住戸などにおける強化外皮基準の実現の困難度を評価中であり、例外措置を設ける可能性がある。なお、強化外皮基準は、戸建住宅のZEHの定義と同様に、1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηA値(冷房期の平均日射熱取得率)、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値(外皮平均熱貫流率)1・2地域:0.4W/m2K相当以下、3地域:0.5W/m2K相当以下、4~7地域:0.6W/m2K相当以下とする。

- 省エネ率(BEI):共用部含む、住棟全体を対象とする。

- 一括受電の太陽光発電の評価上の扱いは、BELSの運用に準じる。住戸に優先的に配分(住戸の延面積で按分)し、住戸で余剰が発生した場合、共用部に配分するものとする。図3に集合住宅におけるZEHの定義を示す。

(経済産業省資料)

建築物省エネルギー性能

表示制度

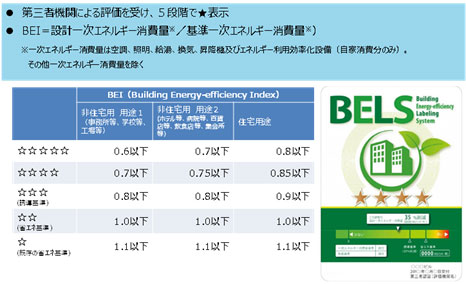

(経済産業省資料)

建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度が2016年4月より開始されている。建築物の省エネ性能表示のガイドラインに基づく第三者認証の例として、BELSがある。これによって住宅や建築物の新築時等に、特に優れた省エネ性能をアピールすることが可能となる。また、既存住宅や既存建築物の改修時等において、省エネ基準への適合をアピールするための、省エネ基準適合認定マーク(eマーク)がある。BELSには5段階の星マークレベルがある。建築物の用途によって星マークレベルが異なり、住宅と比較して非住宅の方が高い性能を求められている。基準の数値はBEI(Building Energy Index、BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)である。図4にBELSにおける評価スキーム概要を示す。尚、BELSにおいて、ZEBやZEHの表示についても表示することができるようになっている。

環境建築における

コ・ベネフィット

建築の省エネ化と同時に極めて重要なのが、建築空間内で過ごす居住者の快適性、健康性、知的生産性である。居住者を中心に空間性能を評価する際には、その空間の規模や用途をはじめとする特性に加えて、居住者の生理的な状態や心理面についても考慮すべきだ。ZEB・ZEH化は、EB(エナジー・ベネフィット)のみを考慮したのでは投資回収年数が長期化するため実現に大きな課題が残る。ZEB・ZEH化に伴う健康・快適、安全・安心、知的生産性向上等のNEB(ノン・エナジー・ベネフィット)を適格に理解することが重要となる。最近は環境建築の評価ツールであるCASBEEやLEEDに加えて、人間の健康や快適性・生産性の向上を目的にオフィスビルなどを評価するWELL Building Standard 認証制度も注目されている。こうした評価手法は、政府の提唱する働き方改革の実現にも必要となる概念であろう。また、国内外で広がりを見せている環境、企業統治などを重視するESG(Environment, Social, Governance)投資とも関連が深いものだ。2015年9月の国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の2030アジェンダの目標17項目の中にも、地球環境、省エネルギーとともに健康と福祉が謳われている。図5にSDGsの目標17項目を示す。日本でもオフィスビルにおいて快適な環境で健康に働けるかを判断するため新たな認証制度の確立に向けて検討が進んでいる。

(国際連合広報センター)

おわりに

この数年で国内の環境に配慮した建築が右肩上がりで増加しつつあることは大変よい傾向である。しかしながら、建築における省エネルギー性能の評価は、今のところ建築物省エネ法における省エネ基準への適合判定などのために、設計時点で建築物のもつポテンシャルを評価することによってなされることが多い。省エネ基準値をクリアする性能をもつことを確認することが建築許可の条件となるからだ。このことを確認する側の体制や、竣工引き渡し後の手間を考えれば、自ずと現在の方式にせざるを得ないことが理解できる。しかし今後は、「高い性能をもった建築をどのように使うか」という運用時の評価のことを考えたい。また、竣工後に、設計計画時点で意図した性能を発揮できていないことは間間あるようだ。運用開始後のコミッショニング・プロセスを経て、建築設備の最適なチューニングを実施することも必須事項と言える。

クールビズが話題となり、夏季のオフィスの設定室温を28℃とすることが提唱されたが、冷房設定温度を高くすることによって暑さに対する執務者の不満が生じ、作業効率を低下させる懸念がある。実測研究によると、28℃を超える場所や時間帯が生じ、執務者の不満足率が約8割と高かった。28℃は設定温度ではなく、実際の居住域の温度であって、許容最低限度の上限値である。こうしたことを十分に理解した環境制御手法も求められる。

一方でIoTやAIといった情報技術の進化は目まぐるしい。そうした新たな技術と現行のBEMS(Building Energy Management System)、HEMS(Home Energy Management System)等の仕組みが如何に協調できるかが勝負である。1980年代にはすでにその議論が始まっていたことではあるが、未来の建築を語る上で重要な視点となるはずである。合わせて建築環境に起因するNEBのエビデンス収集も欠かせない。優れた建築におけるデータ収集とその分析結果の公表によって、信頼性が大きく増すことになる。建築の室内環境の良し悪しが執務者や居住者に与える影響は大きい。将来は低質な建築には、「この建築で働く(住まう)ことは、あなたの健康を害する危険性を高めます。」などというラベル表示が義務化されることがあるかもしれぬ。

新築建築の省エネルギー化のみならず、ストック建築の改修も同時に重要であることは周知の通りである。中長期の未来予測は、未確定要素が多くあるため難しいものであるが、今後の少子高齢化やダイバーシティといった人間側の変化と、建築を支える技術や社会インフラの進化を想定したアクションが求められる。様々な変化を受容することのできる環境建築の推進は、地球に暮らす我々にとって不可欠なファーストステップである。